|

PATRIMOINE INDUSTRIEL

|

|

|

|

Voyage sur la côte occidentale f'Afrique

(Années de l'après-guerre : 1945 - 1950)

|

Nous

avons vu que le Liberty-ship américain "Oliver Westover",

devenu français et baptisé "Bastia", avait accosté

à Marseille en provenance de la baie de Cheasapeake. Nous

avons vu que le Liberty-ship américain "Oliver Westover",

devenu français et baptisé "Bastia", avait accosté

à Marseille en provenance de la baie de Cheasapeake. |

Le Oliver Westover

Le Oliver Westover

|

A Marseille,

le "Bastia" charge des marchandises diverses pour les ports de

la C.A.O. (Côte Occidentale d'Afrique) jusqu'à Pointe-Noire,

port du Congo qui se trouve dans l'hémisphère Sud, juste au-dessous

de l'équateur. A Marseille,

le "Bastia" charge des marchandises diverses pour les ports de

la C.A.O. (Côte Occidentale d'Afrique) jusqu'à Pointe-Noire,

port du Congo qui se trouve dans l'hémisphère Sud, juste au-dessous

de l'équateur. |

Le Bastia

Le Bastia

|

Il doit

ramener à Marseille des grumes (c'est-à-dire des billes de

bois, troncs d'arbres des différentes essences des forêts afiricaines

: okoumé, acajou, etc ..., pesant chacun, souvent, plusieurs tonnes),

du cacao et du café. Il doit

ramener à Marseille des grumes (c'est-à-dire des billes de

bois, troncs d'arbres des différentes essences des forêts afiricaines

: okoumé, acajou, etc ..., pesant chacun, souvent, plusieurs tonnes),

du cacao et du café. |

Bien entendu,

les sacs de cacao et de café seront placés dans quelques unes

des 5 cales du navire et en entrepont, les grumes dans les autres cales

et sur le pont. Bien entendu,

les sacs de cacao et de café seront placés dans quelques unes

des 5 cales du navire et en entrepont, les grumes dans les autres cales

et sur le pont. |

Le chargement

est l'affaire du second officier du bord, que l'on appelle, assez improprement

d'ailleurs, capitaine. Le chargement

est l'affaire du second officier du bord, que l'on appelle, assez improprement

d'ailleurs, capitaine. |

Nous allons

escaler dans de nombreux ports et, dans certains, il faudra, après

avoir déchargé les marchandises diverses, embarquer des sacs

de cacao et / ou de café. Nous allons

escaler dans de nombreux ports et, dans certains, il faudra, après

avoir déchargé les marchandises diverses, embarquer des sacs

de cacao et / ou de café. |

Compte

tenu de ces contraintes dont il a, en gros, connaissance (par les prévisions

de chargement pour que le vide créé par le débarquement

dans un port d'un volume donné, permette le chargement du cacao /

café, sans que cela gêne trop les opérations ultérieures

dans les ports suivants. Compte

tenu de ces contraintes dont il a, en gros, connaissance (par les prévisions

de chargement pour que le vide créé par le débarquement

dans un port d'un volume donné, permette le chargement du cacao /

café, sans que cela gêne trop les opérations ultérieures

dans les ports suivants. |

Le capitaine

doit donc, également, tenir compte des différentes densités

des marchandises (divers, cacao, café, grumes, ...), car les prévisions

sont toujours données en poids. Le capitaine

doit donc, également, tenir compte des différentes densités

des marchandises (divers, cacao, café, grumes, ...), car les prévisions

sont toujours données en poids. |

Les cales

ne sont pas extensibles ... Les cales

ne sont pas extensibles ... |

Ce sont

des sortes de grandes boites de fer avec une ouverture supérieure

: le panneau de cale; et chaque destination doit y être rangée

pour pouvoir facilement en sortir, tenir à la mer et permettre les

divers chargements intermédiaires prévus. Ce sont

des sortes de grandes boites de fer avec une ouverture supérieure

: le panneau de cale; et chaque destination doit y être rangée

pour pouvoir facilement en sortir, tenir à la mer et permettre les

divers chargements intermédiaires prévus. |

L'établissement

du plan de chargement est, parfois sinon souvent, un vrai casse-tête

pour le capitaine. L'établissement

du plan de chargement est, parfois sinon souvent, un vrai casse-tête

pour le capitaine. |

Voilà

donc notre "bastia" chargé jusqu'aux panneaux de cales

de caisses et ballots divers à destination de la C.A.O. Voilà

donc notre "bastia" chargé jusqu'aux panneaux de cales

de caisses et ballots divers à destination de la C.A.O. |

Pensons

qu'en ces années de l'après-guerre, la demande, tant à

l'exportation qu'à l'importation, était forte. Pensons

qu'en ces années de l'après-guerre, la demande, tant à

l'exportation qu'à l'importation, était forte. |

Il y avait

peu de port à quais au sud de Dakar : On comptait Conakry, Lagos,

Douala et Pointe-Noire, et encore, en dehors du grand port de Lagos au Nigéria,

les autres ne possédaient que 2 ou 3 places à quai et n'évitaient

pas l'attente ... Il y avait

peu de port à quais au sud de Dakar : On comptait Conakry, Lagos,

Douala et Pointe-Noire, et encore, en dehors du grand port de Lagos au Nigéria,

les autres ne possédaient que 2 ou 3 places à quai et n'évitaient

pas l'attente ... |

Cette terrible

attente, dont nous parlerons plus loin. Cette terrible

attente, dont nous parlerons plus loin. |

Ailleurs,

à Abidjan, Lome, Cotonou, Port-Gentil et Libreville, il n'y avait

pas de quai et le navire devait rester à l'ancre, soit en estuaire

comme à Port-Gentil et Libreville au Gabon, soit en pleine mer, à

proximité d'un wharf (construction de bois et de fer, sur pilotis,

qui avance de quelques centaines de mètres dans la mer, et qui porte

les grues à son extrémité. Une voie ferrée y

existe pour l'apport et l'évacuation des marchandises) équipé

de grues. Ailleurs,

à Abidjan, Lome, Cotonou, Port-Gentil et Libreville, il n'y avait

pas de quai et le navire devait rester à l'ancre, soit en estuaire

comme à Port-Gentil et Libreville au Gabon, soit en pleine mer, à

proximité d'un wharf (construction de bois et de fer, sur pilotis,

qui avance de quelques centaines de mètres dans la mer, et qui porte

les grues à son extrémité. Une voie ferrée y

existe pour l'apport et l'évacuation des marchandises) équipé

de grues. |

Wharf

Wharf

|

Ainsi,

de Port-Bouet, le Port d'Abidjan en Côte d'Ivoire, de Lome et de Cotonou. Ainsi,

de Port-Bouet, le Port d'Abidjan en Côte d'Ivoire, de Lome et de Cotonou. |

Des "Boats",

sortes de grandes barques tirées par de petits remorqueurs, font

la navette entre navire et wharf. Des "Boats",

sortes de grandes barques tirées par de petits remorqueurs, font

la navette entre navire et wharf. |

Inutile

de dire que les navires se disputaient les "boats" et aucun n'était

satisfait du nombre alloué (par le chef des wharf). Inutile

de dire que les navires se disputaient les "boats" et aucun n'était

satisfait du nombre alloué (par le chef des wharf). |

Le wharf

ne "travaillait" que 2 ou 3 navires à la fois et "plus

de boats" signifiait du "temps gagné". Le wharf

ne "travaillait" que 2 ou 3 navires à la fois et "plus

de boats" signifiait du "temps gagné". |

Commençons

notre voyage. Commençons

notre voyage. |

Passons

rapidement sur les escales de Casablanca et de Dakar où nous ne faisons

que débarquer quelques marchandises diverses. Passons

rapidement sur les escales de Casablanca et de Dakar où nous ne faisons

que débarquer quelques marchandises diverses. |

La traversée

Casablanca - Dakar est la plus longue du voyage. La traversée

Casablanca - Dakar est la plus longue du voyage. |

A l'aller,

les vents alizés nous poussent vers le Sud. A l'aller,

les vents alizés nous poussent vers le Sud. |

Le ciel

est habituellement clair et la température agréable. Le ciel

est habituellement clair et la température agréable. |

Pour

nous, l'équipage, le vrai voyage commence au sud de Dakar et plus

précisément à Tabou petit village de la Côte

d'Ivoire Occidentale où nous embarquons nos Krumen (Homme du pays

de Kru), qui composent notre équipe de dockers à bord. Pour

nous, l'équipage, le vrai voyage commence au sud de Dakar et plus

précisément à Tabou petit village de la Côte

d'Ivoire Occidentale où nous embarquons nos Krumen (Homme du pays

de Kru), qui composent notre équipe de dockers à bord. |

Il circulait

alors une histoire macabre à Tabou : on venait d'arrêter cinq

ou six Kru, dénoncés par l'un d'entr'eux pour avoir mangé

un africain de la tribu voisine. Il circulait

alors une histoire macabre à Tabou : on venait d'arrêter cinq

ou six Kru, dénoncés par l'un d'entr'eux pour avoir mangé

un africain de la tribu voisine. |

Ce brave

homme était fort mécontent de n'avoir eu, pour sa part du

festin, que les mains ... piètres morceaux parait-il. Ce brave

homme était fort mécontent de n'avoir eu, pour sa part du

festin, que les mains ... piètres morceaux parait-il. |

Il s'est

vengé en dénonçant ses coréligionaires. Il s'est

vengé en dénonçant ses coréligionaires. |

L'histoire

est-elle vraie? L'histoire

est-elle vraie? |

Je ne l'ai

jamais su. Je ne l'ai

jamais su. |

Mais revenons

à notre équipe de Krumen. Mais revenons

à notre équipe de Krumen. |

Chaque

navire avait alors son équipe dirigée par un chef, le "Cacatois". Chaque

navire avait alors son équipe dirigée par un chef, le "Cacatois". |

Le "Cacatois"

est le maître incontesté : c'est lui qui embauche, c'est lui

qui sanctionne, c'est lui qui dirige le travail à bord, après

avoir pris les ordres auprès du capitaine. Le "Cacatois"

est le maître incontesté : c'est lui qui embauche, c'est lui

qui sanctionne, c'est lui qui dirige le travail à bord, après

avoir pris les ordres auprès du capitaine. |

C'est lui,

car il connait, qui nomme les chefs d'équipes de cale; les "mouillés"

: les spécialistes qui, debout sur les billes de bois flottantes

(parfois sur la houle) lorsque le train de billes est contre la coque, les

désarriment du train et les ceinturent d'un fil d'acier pour les

embarquer; les chefs de panneau qui dirigent par gestes les treuillistes

afin que la "palanquée" ou la bille de bois suspendue au

câble du treuil soit correctement mise en cale où travaillent

les manoeuvres. C'est lui,

car il connait, qui nomme les chefs d'équipes de cale; les "mouillés"

: les spécialistes qui, debout sur les billes de bois flottantes

(parfois sur la houle) lorsque le train de billes est contre la coque, les

désarriment du train et les ceinturent d'un fil d'acier pour les

embarquer; les chefs de panneau qui dirigent par gestes les treuillistes

afin que la "palanquée" ou la bille de bois suspendue au

câble du treuil soit correctement mise en cale où travaillent

les manoeuvres. |

La responsabilité

du chef panneau est grande, car toute fausse manoeuvre du treuil soutenant

une bille de plusieurs tonnes et de plusieurs mètres de long, peut

avoir pour conséquence la mort de Krumen et des dégâts

matériels importants. La responsabilité

du chef panneau est grande, car toute fausse manoeuvre du treuil soutenant

une bille de plusieurs tonnes et de plusieurs mètres de long, peut

avoir pour conséquence la mort de Krumen et des dégâts

matériels importants. |

Et ceci,

alors que, parfois, le navire, dans la houle, roule bord sur bord. Et ceci,

alors que, parfois, le navire, dans la houle, roule bord sur bord. |

Nous

voici donc sur rade de Tabou, au mouillage à environ 2 km de la côte. Nous

voici donc sur rade de Tabou, au mouillage à environ 2 km de la côte. |

L'équipe

de Krumen arrive dans 2 ou 3 grandes pirogues actionnées à

la pagaie. L'équipe

de Krumen arrive dans 2 ou 3 grandes pirogues actionnées à

la pagaie. |

Il fallait

voir ces pirogues passer la "barre" (barre : série de deux

ou trois grandes lames déferlantes produites par la houle du large

atlantique rencontrant la ligne de moindre fond près de la côtes),

et les Kru crier à pleine poitrine "TABOU ... ou", en donnant

le coup de pagaie sur le "ou". Il fallait

voir ces pirogues passer la "barre" (barre : série de deux

ou trois grandes lames déferlantes produites par la houle du large

atlantique rencontrant la ligne de moindre fond près de la côtes),

et les Kru crier à pleine poitrine "TABOU ... ou", en donnant

le coup de pagaie sur le "ou". |

L'étrave

de la pirogue se soulevait vers le ciel en heurtant la première déferlante,

puis retombait dans le creux ... on ne la voyait plus ... puis elle reparaissait,

cabrée, plongeante, dans un jaillissement d'écume blanche. L'étrave

de la pirogue se soulevait vers le ciel en heurtant la première déferlante,

puis retombait dans le creux ... on ne la voyait plus ... puis elle reparaissait,

cabrée, plongeante, dans un jaillissement d'écume blanche. |

|

|

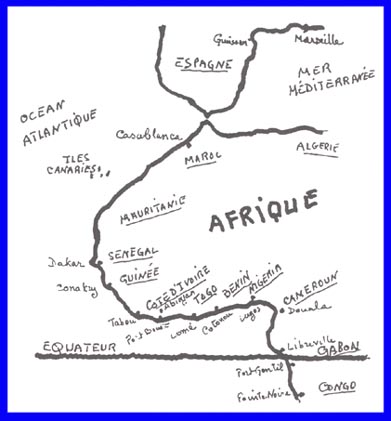

Carte de

l'Afrique

Hémisphère Nord

|

Voilà

donc l'équipe Krumen embarquée. Voilà

donc l'équipe Krumen embarquée. |

Les Kru

logent dans l'entrepont de la cale 1, tout à l'avant du "Bastia",

muni de couchettes métalliques superposées. Les Kru

logent dans l'entrepont de la cale 1, tout à l'avant du "Bastia",

muni de couchettes métalliques superposées. |

Ils sont

une soixantaine. Ils sont

une soixantaine. |

Leur nourriture

ne pose pas de problème : riz, viande ... Leur nourriture

ne pose pas de problème : riz, viande ... |

La viande

pas trop fraiche, car ils n'aiment pas. La viande

pas trop fraiche, car ils n'aiment pas. |

Ils ont

leur cuisinier. Ils ont

leur cuisinier. |

Comme boisson

de l'eau ..., sauf ce qu'ils peuvent "tirer" de l'équipage,

car ils aiment bien le vin, le pastis et le rhum. Comme boisson

de l'eau ..., sauf ce qu'ils peuvent "tirer" de l'équipage,

car ils aiment bien le vin, le pastis et le rhum. |

Quand

Un Krumen est blessé ou malade, c'est un lieutenant du bord, dépositaire

de la pharmacie, qui s'en occupe. Quand

Un Krumen est blessé ou malade, c'est un lieutenant du bord, dépositaire

de la pharmacie, qui s'en occupe. |

Pour ce

voyage du "Bastia", c'est moi qui office ... Pour ce

voyage du "Bastia", c'est moi qui office ... |

J'ai réussi

à n'en pas tuer ..., quoique certain jour, en posant des ventouses,

le dos d'un de mes "patients" fut quelque peu brûlé

... il courut en criant tout au long du pont ... ce qui dut lui faire le

plus grand bien, car je ne le revis plus à la visite. J'ai réussi

à n'en pas tuer ..., quoique certain jour, en posant des ventouses,

le dos d'un de mes "patients" fut quelque peu brûlé

... il courut en criant tout au long du pont ... ce qui dut lui faire le

plus grand bien, car je ne le revis plus à la visite. |

Quand

un Krumen commet une faute lourde (vol, faute professionnelle ...), le capitaine

appelle le cacatois qui sanctionne à coups de poing ou de canne (jamais

sur la tête, trop dure parait-il). Quand

un Krumen commet une faute lourde (vol, faute professionnelle ...), le capitaine

appelle le cacatois qui sanctionne à coups de poing ou de canne (jamais

sur la tête, trop dure parait-il). |

Il faut

dire que les cas sont rares. Il faut

dire que les cas sont rares. |

Et, ainsi,

va notre petite communauté, sans heurt important, car ces africains

sont gentils et travailleurs. Et, ainsi,

va notre petite communauté, sans heurt important, car ces africains

sont gentils et travailleurs. |

Ils ont

le coeur gai et l'âme candide. Ils ont

le coeur gai et l'âme candide. |

Il y

a une douzaine de jours que nous avons quitté Marseille. Il y

a une douzaine de jours que nous avons quitté Marseille. |

Le vrai

voyage sur la C.O.A. commence ici, à Tabou. Le vrai

voyage sur la C.O.A. commence ici, à Tabou. |

Nous

en parlerons, si cela vous intéresse, dans un prochain chapitre. Nous

en parlerons, si cela vous intéresse, dans un prochain chapitre. |

|

Louis Labatut.

|

Louis

Labatut est un retraité de la marine de commerce et sa brillante

carrière d'officier mérite d'être citée : Louis

Labatut est un retraité de la marine de commerce et sa brillante

carrière d'officier mérite d'être citée : |

Elève

officier de 1939 à 1942. Elève

officier de 1939 à 1942. |

|

|

Lieutenant

sur pétroliers de 1943 à 1945 puis sur cargo le "Bastia"

de 1946 à 1948. Lieutenant

sur pétroliers de 1943 à 1945 puis sur cargo le "Bastia"

de 1946 à 1948. |

Capitaine

sur cargos et bananiers de 1949 à 1953. Capitaine

sur cargos et bananiers de 1949 à 1953. |

Capitaine

sur paquebots de 1954 à 1956. Capitaine

sur paquebots de 1954 à 1956. |

Commandant

sur cargos et bananiers de 1957 à 1958. Commandant

sur cargos et bananiers de 1957 à 1958. |

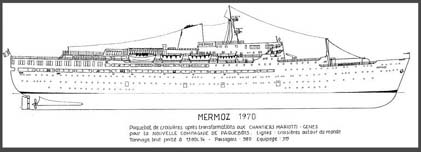

Commandant

sur paquebots de 1959 à 1975 : paquebots Mangin, Mermoz, Renaissance,

Ancerville. Commandant

sur paquebots de 1959 à 1975 : paquebots Mangin, Mermoz, Renaissance,

Ancerville. |

|

Mangin

|

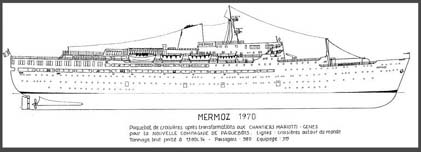

Mermoz |

Plan du Mermoz |

Renaissance |

Ancerville |

Cf : G.R.A.S.G. Gruissan d'Autrefois n° 136

Cf : G.R.A.S.G. Gruissan d'Autrefois n° 136

F. G et L. Labatut |