|

PATRIMOINE ETHNOGRAPHIQUE

|

|

Savoir faire traditionnels

|

|

Marchands de poissons

|

|

Le "franc-salé"

|

En décembre

1895, les sieurs Laurent Sert, Victor Mazo, Bénoni Carbonel, Astolphe

Azibert, Bénas Bérenger, poissonniers expéditeurs à

Gruissan, demandent le privilège du "franc-salés". En décembre

1895, les sieurs Laurent Sert, Victor Mazo, Bénoni Carbonel, Astolphe

Azibert, Bénas Bérenger, poissonniers expéditeurs à

Gruissan, demandent le privilège du "franc-salés". |

Le franc-salé

était le droit qu'avaient quelques officiers ou communautés

de prendre du sel aux greniers des villes, franc d'impôt, ne payant

que le droit de marchand. Le franc-salé

était le droit qu'avaient quelques officiers ou communautés

de prendre du sel aux greniers des villes, franc d'impôt, ne payant

que le droit de marchand. |

Ces requérants

ont essuyé plusieurs refus car pour le Directeur de l'Administration

des Douanes à Perpignan, cette demande ne présente pas le

caractère d'intérêt général nécessaire.

A l'appui de ce rejet ce directeur affirme qu'à cette époque

il n'y a à Gruissan que cinq bateaux se livrant à la pêche

de la sardine, montés seulement par cinquante hommes. Ces requérants

ont essuyé plusieurs refus car pour le Directeur de l'Administration

des Douanes à Perpignan, cette demande ne présente pas le

caractère d'intérêt général nécessaire.

A l'appui de ce rejet ce directeur affirme qu'à cette époque

il n'y a à Gruissan que cinq bateaux se livrant à la pêche

de la sardine, montés seulement par cinquante hommes. |

Les Gruissanais

contestent ces chiffres car, "d'après les statistiques de

la pêche en 1894 le village compte 720 inscrits marins, 161 bateaux

et 238 marins employés ; la quantité de poissons pêchée

189 530 kg pour une valeur de 129 476 francs, 220 hl de coquillages pour

une valeur de 5 910 francs". Les Gruissanais

contestent ces chiffres car, "d'après les statistiques de

la pêche en 1894 le village compte 720 inscrits marins, 161 bateaux

et 238 marins employés ; la quantité de poissons pêchée

189 530 kg pour une valeur de 129 476 francs, 220 hl de coquillages pour

une valeur de 5 910 francs". |

"Si nous

relevons de ces chiffres les quantités propres à la salaison

et qui en grande partie ont été vendues aux saleurs de l'Hérault

et des Pyrénées-Orientales, on trouve la perte suivante soufferte

par les poissonniers de Gruissan, sur le bénéfice de la vente,

à savoir : 10 150 kg de sardines, 9 550 kg de maquereaux, 22 250

kg d'anguille. "Si nous

relevons de ces chiffres les quantités propres à la salaison

et qui en grande partie ont été vendues aux saleurs de l'Hérault

et des Pyrénées-Orientales, on trouve la perte suivante soufferte

par les poissonniers de Gruissan, sur le bénéfice de la vente,

à savoir : 10 150 kg de sardines, 9 550 kg de maquereaux, 22 250

kg d'anguille. |

C'est un total

de 41 950 kg de poissons vendus à bas prix pour la salaison". C'est un total

de 41 950 kg de poissons vendus à bas prix pour la salaison". |

En 1895, 112 850

kg de sardines et maquereaux ont été pêchés. En 1895, 112 850

kg de sardines et maquereaux ont été pêchés. |

Lorsque la pêche

est fructueuse ce qui d'ailleurs arrive plusieurs fois tous les ans, les

poissonniers sont obligés d'aller à Sète, Agde ou Coullioure

"en vendre une grande partie à ceux-là mêmes

qui jouissent du privilège du "franc-salés" et qui

achètent le poisson à un prix dérisoire attendu que

lorsqu'ils arrivent à destination la marchandise est en mauvais état

et ne pourrait supporter un autre voyage. L'intérêt de la commune

est donc en jeu, en souffrance même et se trouve sacrifié aux

intérêts de certaines localités qui ont ce privilège

et qui n'ont pas à coup sûr la quantité de poissons

dont nous pouvons disposer". Lorsque la pêche

est fructueuse ce qui d'ailleurs arrive plusieurs fois tous les ans, les

poissonniers sont obligés d'aller à Sète, Agde ou Coullioure

"en vendre une grande partie à ceux-là mêmes

qui jouissent du privilège du "franc-salés" et qui

achètent le poisson à un prix dérisoire attendu que

lorsqu'ils arrivent à destination la marchandise est en mauvais état

et ne pourrait supporter un autre voyage. L'intérêt de la commune

est donc en jeu, en souffrance même et se trouve sacrifié aux

intérêts de certaines localités qui ont ce privilège

et qui n'ont pas à coup sûr la quantité de poissons

dont nous pouvons disposer". |

Dans sa délibération,

le Conseil Municipal, "considérant que la réouverture

par un canal du Grau du Grazel donnera accès aux bateaux de pêche

et qu'il est de toute équité que les poissonniers de Gruissan

puissent litter à armes égales avec les saleurs de l'Hérault

et des Pyrénées-Orientales, demande à l'administration

Supérieure compétente de faire une nouvelle enquête

et d'accorder le privilège du franc-salés à tous les

poissonniers expéditeurs qui pourront justifier l'emploi du sel soit

en fondant des ateliers de salaison de sardines qui se renferment dans des

barils, soit en salant d'autres poissons". Dans sa délibération,

le Conseil Municipal, "considérant que la réouverture

par un canal du Grau du Grazel donnera accès aux bateaux de pêche

et qu'il est de toute équité que les poissonniers de Gruissan

puissent litter à armes égales avec les saleurs de l'Hérault

et des Pyrénées-Orientales, demande à l'administration

Supérieure compétente de faire une nouvelle enquête

et d'accorder le privilège du franc-salés à tous les

poissonniers expéditeurs qui pourront justifier l'emploi du sel soit

en fondant des ateliers de salaison de sardines qui se renferment dans des

barils, soit en salant d'autres poissons". |

Rappelons que

Gruissan ne possède pas encore de salins. Rappelons que

Gruissan ne possède pas encore de salins. |

Aucune réponse

favorable n'étant parvenue, les sardines de Gruissan ont peut-être

manqué là, l'occasion de devenir aussi célèbres

que les anchois de Coullioure. Aucune réponse

favorable n'étant parvenue, les sardines de Gruissan ont peut-être

manqué là, l'occasion de devenir aussi célèbres

que les anchois de Coullioure. |

|

Au Halles de Narbonne

|

Durant une longue

période les marchands de marée, ont dressé leurs étals,

à Narbonne, Passage de l'Ancien Courrier (de l'Ancre aujourd'hui),

et plus tard au Cagnard de Bourg. Durant une longue

période les marchands de marée, ont dressé leurs étals,

à Narbonne, Passage de l'Ancien Courrier (de l'Ancre aujourd'hui),

et plus tard au Cagnard de Bourg. |

Vers 1875, la Mairie

de la ville décide de trouver un lieu pour regrouper tous les commerces

de bouche. Vers 1875, la Mairie

de la ville décide de trouver un lieu pour regrouper tous les commerces

de bouche. |

Le 15 février

1899 les travaux commecent. Le 15 février

1899 les travaux commecent. |

Les étals

sont mis aux enchères du 15 au 23 décembre 1900. Les étals

sont mis aux enchères du 15 au 23 décembre 1900. |

Quelques mareyeurs

gruissanais firent alors l'achat de "places" : Carbonel,

Berthomieu pour ne citer qu'eux. Quelques mareyeurs

gruissanais firent alors l'achat de "places" : Carbonel,

Berthomieu pour ne citer qu'eux. |

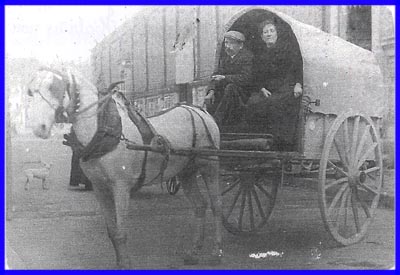

Louise et François Berthomieu arrivant

Louise et François Berthomieu arrivant

aux Halles de Narbonne vers les années 1910

|

Seul aujourd'hui,

l'étal du second appartient encore à la famille et depuis

quatre générations. Seul aujourd'hui,

l'étal du second appartient encore à la famille et depuis

quatre générations. |

Louise Berthomieu

"a tenu le banc" avec Baptistine Dimon, sa soeur. Louise Berthomieu

"a tenu le banc" avec Baptistine Dimon, sa soeur. |

Dans les années

1938, Louis et Gaby Dimon leur int succédé, leur fille colette

Fontès a pris la relève et aujourd'hui c'est l'arrière

petit-fils Bernard Fontès qui est à la tête de l'entreprise. Dans les années

1938, Louis et Gaby Dimon leur int succédé, leur fille colette

Fontès a pris la relève et aujourd'hui c'est l'arrière

petit-fils Bernard Fontès qui est à la tête de l'entreprise. |

Le 1er janvier

1901 les commerçants prennent possossion de leurs étals. Le 1er janvier

1901 les commerçants prennent possossion de leurs étals. |

Par suite d'un

litige avec le constructeur, l'inauguration officielle n'eut lieu qu'au

mois d'avril 1901. Par suite d'un

litige avec le constructeur, l'inauguration officielle n'eut lieu qu'au

mois d'avril 1901. |

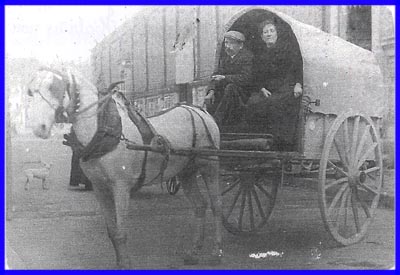

aux Halles de Narbonne dans les années 1950 |

1 - Marie-Louise Carbonel

2 - André Carbonel

3 - Gaby Dimon

4 - Louis Dimon

|

Cf : Gruissan d'Autrefois n° 201 - Source : Archive Municipales de Gruissan.

Photographies communiquées par Guy Carbonnel et Colette Fontès.

F. G. |