|

PATRIMOINE ETHNOGRAPHIQUE

|

|

Culture populaire

|

|

DE LA SERPETTE AU SÉCATEUR

|

| |

| |

Au lendemain

des guerres napoléoniennes, encourager la production agricole devient

l'objectif du pouvoir central. Au lendemain

des guerres napoléoniennes, encourager la production agricole devient

l'objectif du pouvoir central. |

Dans ce

but, il sollicite l'engagement des préfets pour la constitution de

Sociétés d'Agriculture. Dans ce

but, il sollicite l'engagement des préfets pour la constitution de

Sociétés d'Agriculture. |

Celle de

Carcassonne date du 10 janvier 1820. Celle de

Carcassonne date du 10 janvier 1820. |

Suite

à ces créations, une loi du 16 juin 1879 ordonne la fondation

d'une chaire d'agriculture dans chaque département. Suite

à ces créations, une loi du 16 juin 1879 ordonne la fondation

d'une chaire d'agriculture dans chaque département. |

Dans l'Aude,

des professeurs d'agriculture interviennent dans les écoles primaires

et donnent des conférences gratuites dans les communes du département. Dans l'Aude,

des professeurs d'agriculture interviennent dans les écoles primaires

et donnent des conférences gratuites dans les communes du département.

|

Leur

principale motivation est de susciter les conditions nécessaires

à l'adoption des progrès techniques. Leur

principale motivation est de susciter les conditions nécessaires

à l'adoption des progrès techniques. |

Car déjà,

les découvertes de la science en chimie et biologie trouvent des

applications en agriculture. Car déjà,

les découvertes de la science en chimie et biologie trouvent des

applications en agriculture. |

Le comice

agricole de Narbonne encourage la culture de la vigne et privilégie

les améliorations liées à la mécanisation, avec

l'organisation de concours de labours des vignes. Le comice

agricole de Narbonne encourage la culture de la vigne et privilégie

les améliorations liées à la mécanisation, avec

l'organisation de concours de labours des vignes. |

Des primes

sont régulièrement prévues pour récompenser

ceux qui sont prompts à adopter les outils modernes. Des primes

sont régulièrement prévues pour récompenser

ceux qui sont prompts à adopter les outils modernes. |

Après

1881, date de la création du Ministère de l'Agriculture, apparaissent

les organisations professionnelles agricoles (syndicats, coopératives,

assurances sociales, crédits) qui vont jouer un rôle majeur

dans l'émergence d'une agriculture moderne. Après

1881, date de la création du Ministère de l'Agriculture, apparaissent

les organisations professionnelles agricoles (syndicats, coopératives,

assurances sociales, crédits) qui vont jouer un rôle majeur

dans l'émergence d'une agriculture moderne. |

De la difficulté d'adopter les progrès techniques : |

Les ouvriers

sont les plus difficiles à convaincre du bien-fondé des nouvelles

techniques. Les ouvriers

sont les plus difficiles à convaincre du bien-fondé des nouvelles

techniques. |

Leur méfiance

est grande. Ils craignent que les machines ne leur volent leur travail,

le seul qu'ils connaissent et qui assure leur subsistance et celle de leur

famille. Leur méfiance

est grande. Ils craignent que les machines ne leur volent leur travail,

le seul qu'ils connaissent et qui assure leur subsistance et celle de leur

famille. |

Cette

opposition à tout changement s'illustre pour nous Audois de manière

anecdotique, dans la lutte que se livreront les partisans de la serpette

et ceux du sécateur. Cette

opposition à tout changement s'illustre pour nous Audois de manière

anecdotique, dans la lutte que se livreront les partisans de la serpette

et ceux du sécateur. |

La taille de la vigne : |

La taille

de la vigne est effectuée l'hiver sur du bois lignifié, donc

dur à couper, surtout pour le cépage Carignan dominant à

cette époque dans le vignoble gruissanais et dans tout le Narbonnais. La taille

de la vigne est effectuée l'hiver sur du bois lignifié, donc

dur à couper, surtout pour le cépage Carignan dominant à

cette époque dans le vignoble gruissanais et dans tout le Narbonnais. |

C'est

une opération importante qui nécessite du temps, du savoir-faire

et des ouvriers expérimentés ; d'elle découlent la

quantité et la qualité des récoltes futures. C'est

une opération importante qui nécessite du temps, du savoir-faire

et des ouvriers expérimentés ; d'elle découlent la

quantité et la qualité des récoltes futures. |

Dans

le département, jusqu'en 1840, la taille s'effectue avec une serpette. Dans

le département, jusqu'en 1840, la taille s'effectue avec une serpette.

|

De l'utilité de la serpette : |

|

|

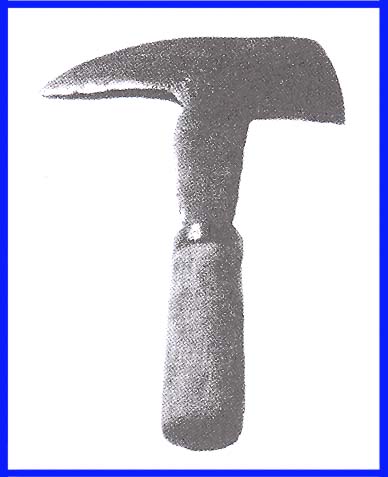

La serpette

comporte une lame courbe d'un côté, et droite de l'autre formant

une petite hache. La serpette

comporte une lame courbe d'un côté, et droite de l'autre formant

une petite hache. |

La partie

courbe sert à couper les sarments, et la petite hache les bras morts. La partie

courbe sert à couper les sarments, et la petite hache les bras morts. |

Elle

porte le nom occitan de "poda", du verbe "podar" qui

signifie " tailler "," Espodassar " est " pré

tailler " Elle

porte le nom occitan de "poda", du verbe "podar" qui

signifie " tailler "," Espodassar " est " pré

tailler " |

Et voilà

que l'on veut convaincre nos vignerons d'abandonner l'usage de la serpette

pour celui du sécateur, ou ciseau à tailler la vigne. Et voilà

que l'on veut convaincre nos vignerons d'abandonner l'usage de la serpette

pour celui du sécateur, ou ciseau à tailler la vigne. |

Leur résistance

est opiniâtre. Leur résistance

est opiniâtre. |

Comment

la vaincre ? Comment

la vaincre ? |

Par l'appât

du gain ? Par l'appât

du gain ? |

Le goût

de la compétition ? Le goût

de la compétition ? |

La Société

d'Agriculture décide d'organiser des concours dotés de prix,

pour inciter les taillandiers à fabriquer de bons sécateurs. La Société

d'Agriculture décide d'organiser des concours dotés de prix,

pour inciter les taillandiers à fabriquer de bons sécateurs.

|

Parallèlement

elle planifie des rencontres au cours desquelles vont s'affronter les tailleurs

à la serpette et les tailleurs au ciseau. Parallèlement

elle planifie des rencontres au cours desquelles vont s'affronter les tailleurs

à la serpette et les tailleurs au ciseau. |

La présentation des ciseaux : |

|

|

Une commission

présidée par le préfet se réunit le 16 mai 1835

et examine les outils présentés par les différents

candidats. Une commission

présidée par le préfet se réunit le 16 mai 1835

et examine les outils présentés par les différents

candidats. |

Un prix

de 150 francs est attribué aux vainqueurs qui sont monsieur Georges

Espirac de Narbonne et monsieur André Maraval de Sallèles

d'Aude, tous deux premiers ex asquo. Un prix

de 150 francs est attribué aux vainqueurs qui sont monsieur Georges

Espirac de Narbonne et monsieur André Maraval de Sallèles

d'Aude, tous deux premiers ex asquo. |

Le troisième

outil retenu est l'œuvre des frères Griffier connus comme fabricants

de charrues à Villemoustaussou. Le troisième

outil retenu est l'œuvre des frères Griffier connus comme fabricants

de charrues à Villemoustaussou. |

Un nouveau

concours est organisé en 1837. Un nouveau

concours est organisé en 1837. |

Une prime

de 100 francs sera accordée à nouveau à André

Maraval et une de 50 francs à Gérard Gaspard de Narbonne. Une prime

de 100 francs sera accordée à nouveau à André

Maraval et une de 50 francs à Gérard Gaspard de Narbonne.

|

Un combat singulier : |

Le journal

de la Société d'Agriculture de l'Aude relate la lutte sans

merci qui opposa les serpettes aux ciseaux : Le journal

de la Société d'Agriculture de l'Aude relate la lutte sans

merci qui opposa les serpettes aux ciseaux : |

Il fut

décidé de mettre en compétition le meilleur ouvrier

de chacun des deux outils. Il fut

décidé de mettre en compétition le meilleur ouvrier

de chacun des deux outils. |

A l'issue

d'un combat acharné, le jury rendit justice au talent des deux tailleurs

; mais il décida à l'unanimité que le sécateur

l'avait emporté sur la serpette (bien que le vigneron à la

serpette ait terminé en avance d'une souche !) et qu'il devait être

préféré pour la taille de la vigne, suite à

un travail plus soigné ! A l'issue

d'un combat acharné, le jury rendit justice au talent des deux tailleurs

; mais il décida à l'unanimité que le sécateur

l'avait emporté sur la serpette (bien que le vigneron à la

serpette ait terminé en avance d'une souche !) et qu'il devait être

préféré pour la taille de la vigne, suite à

un travail plus soigné ! |

Et le

progrès dans ce domaine, comme dans d'autres, parviendra à

vaincre les réticences les plus vives, car seront recherchées

l'augmentation des rendements et la réduction des coûts. Et le

progrès dans ce domaine, comme dans d'autres, parviendra à

vaincre les réticences les plus vives, car seront recherchées

l'augmentation des rendements et la réduction des coûts. |

Et aujourd'hui ? |

Le travail de l'homme est de plus en plus remplacé par les machines. |

Les sarments

sont rarement ramassés, et la plupart du temps sont broyés

ou brûlés sur place. Les sarments

sont rarement ramassés, et la plupart du temps sont broyés

ou brûlés sur place. |

Les machines

à vendanger, de jour comme de nuit, se substituent aux vendangeurs. Les machines

à vendanger, de jour comme de nuit, se substituent aux vendangeurs.

|

Les engrais

chimiques remplacent le fumier des étables. Les engrais

chimiques remplacent le fumier des étables. |

L'irrigation

des vignes peut suppléer à la pluie. Etc. Etc. L'irrigation

des vignes peut suppléer à la pluie. Etc. Etc.

|

Ces changements constituent le prix à payer pour se mesurer dans

une compétition dictée par l'économie libérale.

|

Qu'en est-il de l'avenir de notre Terre ? |

L'être

humain provoque des bouleversements biologiques. L'être

humain provoque des bouleversements biologiques.

|

Les outils

nous asservissent. Les outils

nous asservissent. |

La productivité

à tout prix conduit à l'aliénation humaine. La productivité

à tout prix conduit à l'aliénation humaine. |

Les paysans

disparaissent, on parle maintenant d'exploitants agricoles. Les paysans

disparaissent, on parle maintenant d'exploitants agricoles. |

N'est-il

pas temps de mettre l'humain et la nature au centre de nos préoccupations

? N'est-il

pas temps de mettre l'humain et la nature au centre de nos préoccupations

? |

Cf Gruissan d'Autrefois n°299 - Claire Courdil - Sources : " Les

progrès techniques dans l'agriculture audoise au 19e siècle

" par Michel CAU

F. G. GRASG |