PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

ANTIQUITÉ

Le Site de Saint - Martin

Signalétique

pour accéder au site archéologique

Photo F. Graulle - GRASG

Photo J. Graulle - GRASG

![]() Le site archéologique

de Saint-Martin se situe au Sud de l'Ile, vers l'embouchure du ruisseau

de Saint-Martin.

Le site archéologique

de Saint-Martin se situe au Sud de l'Ile, vers l'embouchure du ruisseau

de Saint-Martin.

A proximité, dès 1908, sur la proprièté de

"l'Evêque", sont trouvés : un pied de vase gallo-romain

en bronze, des poteries gallo-romaine, des monnaies et divers objets antiques.

Photo C. Graulle - GRASG

![]() Deux campagnes

de sondages en 1988 et 1990 à la demande du Groupe de Recherches

Archéologiques Subaquatiques Gruissanais (G.R.A.S.G.) ont permis

une première approche de la chronologie du site, entre le 1er siècle

avant notre ère et le 5ème siècle de notre ère.

Deux campagnes

de sondages en 1988 et 1990 à la demande du Groupe de Recherches

Archéologiques Subaquatiques Gruissanais (G.R.A.S.G.) ont permis

une première approche de la chronologie du site, entre le 1er siècle

avant notre ère et le 5ème siècle de notre ère.

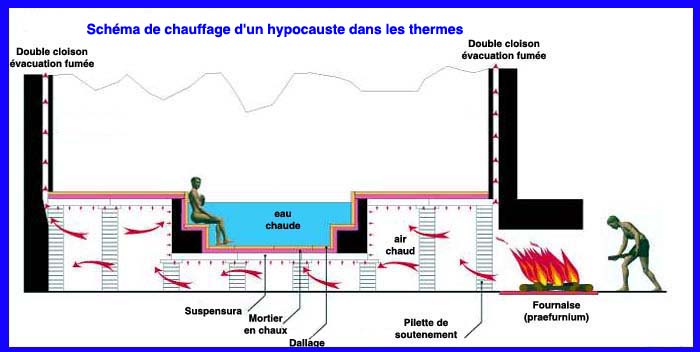

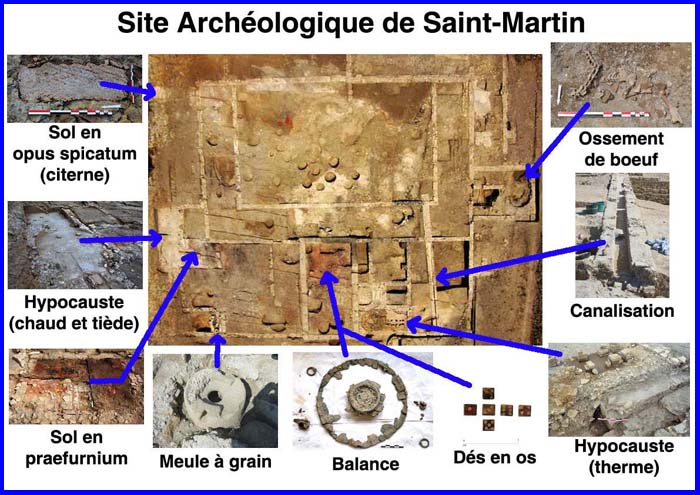

![]() La campagne

de fouilles, réalisée en 1999, a mis en évidence

un ensemble de structures

bâties don,t notament, une construction

en grand appareil datée du 1er siècle avant notre ère,

d'un hypocauste et de nombreux autres éléments. Une réoccupation

médiévale est attestée par la découverte de

silos. De nombreux remaniements du site témoignent d'une utilisation

jusqu'à l'antiquité tardive.

La campagne

de fouilles, réalisée en 1999, a mis en évidence

un ensemble de structures

bâties don,t notament, une construction

en grand appareil datée du 1er siècle avant notre ère,

d'un hypocauste et de nombreux autres éléments. Une réoccupation

médiévale est attestée par la découverte de

silos. De nombreux remaniements du site témoignent d'une utilisation

jusqu'à l'antiquité tardive.

Photo J. Graulle - GRASG

![]() Seule une reprise

extensive des fouilles permettra de définir le rôle et l'importance

de cet ensemble. Dans l'attente d'une équipe compétente,

ce site est actuellement fermé.

Seule une reprise

extensive des fouilles permettra de définir le rôle et l'importance

de cet ensemble. Dans l'attente d'une équipe compétente,

ce site est actuellement fermé.

Tuile de toiture (Tegulae)

Photo F. Graulle - GRASG

Meule à grain

Photo F. Graulle - GRASG

Four à pain

Photo F. Graulle - GRASG

Toiture romaine

Photo F. Graulle - GRASG

Canalisation en tuile demi vouté

Photo F. Graulle - GRASG

Canalisation en tuile fermée

Photo F. Graulle - GRASG

Partie parties supérieure et inférieure d'une colonne

Photo F. Graulle - GRASG

![]() Ici, on aperçoit

lors des fouilles de 2013, deux des quatres amphores qui

ont été mis à jour, celle de gauche à moitié

cassé et celle de droite presque entière (manque que le

col et les anses)

Ici, on aperçoit

lors des fouilles de 2013, deux des quatres amphores qui

ont été mis à jour, celle de gauche à moitié

cassé et celle de droite presque entière (manque que le

col et les anses)

Photo F. Graulle - GRASG

Photo F. Graulle - GRASG

(photo 1)

Photo F. Graulle - GRASG

(photo 2)

Photo F. Graulle - GRASG

(photo 3)

"Vieux-la-Romaine"

(photo 4)

Photo F. Graulle - GRASG

(photo 5)

Photo F. Graulle - GRASG

(photo 6)

Photo F. Graulle - GRASG

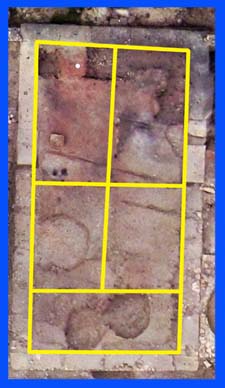

![]() Nous arrivons

sur un sol en "opus spicatum" en épi de

blé ou "opus psicatum" en arète

de poisson, (photo 7), qui servait ici de dallage d'une citerne

alimentant en eau douce les thermes ci-dessus.La présence d'un

puits voisin laisse penser que ce dernier alimentait la citerne

Nous arrivons

sur un sol en "opus spicatum" en épi de

blé ou "opus psicatum" en arète

de poisson, (photo 7), qui servait ici de dallage d'une citerne

alimentant en eau douce les thermes ci-dessus.La présence d'un

puits voisin laisse penser que ce dernier alimentait la citerne

Le dalage de cette dernière était posé sur un sol constitué d'une chape à base de chaux, de brique pilée et de cailloux (photo 8).

(photo 7)

Photo F. Graulle - GRASG

(photo 7a)

Photo F. Graulle - GRASG

(photo 8)

Photo F. Graulle - GRASG

mur romain

Photo F. Graulle - GRASG

(photo 9)

Photo F. Graulle - GRASG

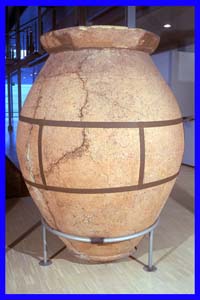

Dolium entier

(Musée Gallo-romain de Saint-Romain)

(photo 10)

Photo S.Sanz - CNRS

(photo 11)

Photo F. Graulle - GRASG

(photo 12)

Photo F. Graulle - GRASG

(photo 13)

Photo F. Graulle - GRASG

Un second hypocauste, de dimensions moindres à celui précédemment cité, apparaît au sud du site (photo14) Les archéologues avancent l'hypothèse d'un ouvrage à usage privé (destiné au responsable du site?) et non d'un bâtiment public.

Une canalisation, fort bien conservée,(photo 15) réalisée tardivement au dessus d'ouvrages plus anciens, aurait été destinée à ll'évacuation des eaux de pluie de la cour intrieure.

(photo14)

Photo F. Graulle - GRASG

(photo14)

Photo F. Graulle - GRASG

(photo15)

Photo F. Graulle - GRASG

(photo 17)

Photo F. Graulle - GRASG

(photo 18)

Photo F. Graulle - GRASG

(photo19)

Photo F. Graulle - GRASG

(photo 20)

Photo F. Graulle - GRASG

(photo 21)

Photo F. Graulle - GRASG

(photo 22)

Photo F. Graulle - GRASG

(photo 23)

Photo F. Graulle - GRASG

Photo F. Graulle - GRASG

(photo 24)

Photo S.Sanz - CNRS

(photo 25)

Dessin et DAO Cl.Leger - CNRS

Photo F. Graulle - GRASG

(photo 26)

Dessin et DAO Cl.Leger - CNRS

Photo aérienne S.Sanz - CNRS / Dessin et DAO Cl.Leger - CNRS - Montage F. Graulle

Vue aérienne 1999

Photo J. Graulle - GRASG

Vue aérienne 2012

Photo S.Sanz - CNRS

Vue aérienne 2013

Photo S.Sanz - CNRS

Superficie approximatif du site portuaire

Photo J. Graulle - GRASG

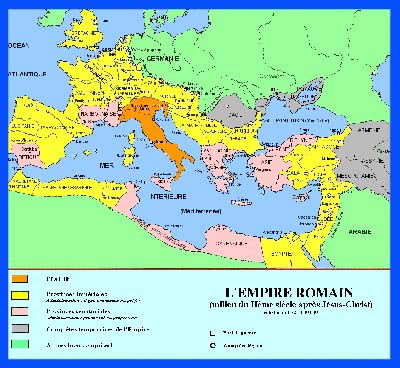

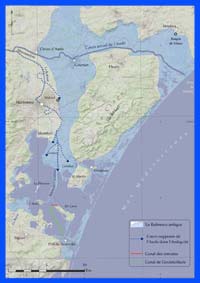

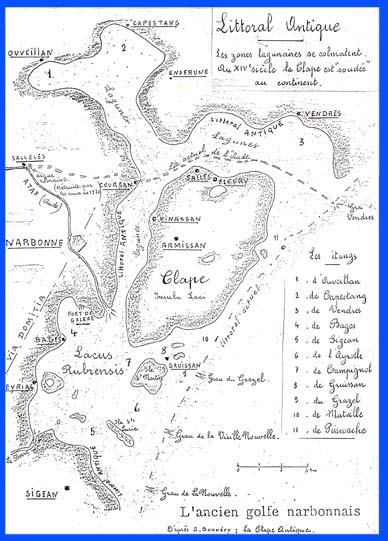

Le fleuve l'Aude à l'époque romaine

Configuration de la côte méditerranéenne

de l'époque romaine et maintenant

Référence bibliographique

* H. ROUZAUD - 1908 - p LVI.4

* GUY - 1955 - article sur les ports de Narbonne.

* D. PAYA - 1988 - Sondage.

* C. GRAULLE - 1990 - Sondage.

* C. SANCHEZ- 1999 - Fouilles programmée de l'Ile Saint-Martin.

* J. B LEBRET - 2011 - Etude approfondit de l'Ile Saint-Martin.

* S. MAUNE et G. DUPPERON - 2011 à 2013 et G. DUPPERON - 2013 à

2016 - Fouilles programmée de l'Ile Saint-Martin.

|

|

|

|

|

|

|

Ville de Gruissan

|

G.R.A.S.G.

|

Ministère de la Culture

|

C.N.R.S.

|

la Région Languedoc-Roussillon

|

l'Université Montpellier 3

|

Cf : G.R.A.S.G.

J. M, A. C, J. G et F. G