PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

ANTIQUITE

Gruissan époque pré - romaine et romaine

Histoire des sites de Gruissan

![]() Période romaine

Période romaine

![]() Au Ier

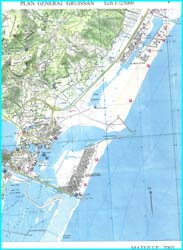

siècle avant notre ère le commerce de Narbonne atteint son

apogée avec l'organisation d'un nouveau système portuaire

basé sur l'aménagement de l'avant port de La Nautique, accessible

par les Graus de La Nouvelle ou de La Vieille Nouvelle.

Au Ier

siècle avant notre ère le commerce de Narbonne atteint son

apogée avec l'organisation d'un nouveau système portuaire

basé sur l'aménagement de l'avant port de La Nautique, accessible

par les Graus de La Nouvelle ou de La Vieille Nouvelle.

- Forte concentration de mobilier antique.

- Masse de rebuts indiquant une longue occupation des sites du Ier siècle avant notre ère au Vième siècle.

- Une grande crique abritée des vents par les collines et les falaises de la Clape que venait battre la pleine mer à l'époque.

- La présence de structures considérables.

- Le nombre important d'épaves romaines et leurs positions par rapport au débouché de l'Aude à l'époque dans l'étang de Gruissan.

![]() Les épaves de Gruissan

Les épaves de Gruissan

1/ Epaves du chenal du grazel ou grau de Gruissan.

2/ Epaves de l'avant-port (ou grand bassin)

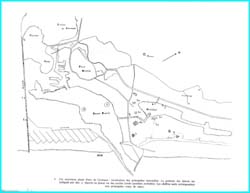

![]() Lors du creusement des ports et avant ports dans les années 1970,

la drague détruisit plusieurs épaves romaines, les rejets

furent dispersés dans des endroits bien délimités

de la zone de Mateille. Les recoupements entre ces gisements correspondant

à des cargaisons et leur zone de provenance permirent de situer

approximativement les épaves d'origine et l'analyse des débris

de ces cargaisons permit de dater ces épaves et de préciser

leur provenance.

Lors du creusement des ports et avant ports dans les années 1970,

la drague détruisit plusieurs épaves romaines, les rejets

furent dispersés dans des endroits bien délimités

de la zone de Mateille. Les recoupements entre ces gisements correspondant

à des cargaisons et leur zone de provenance permirent de situer

approximativement les épaves d'origine et l'analyse des débris

de ces cargaisons permit de dater ces épaves et de préciser

leur provenance.

3/ Epaves de l'étang de Mateille

![]() La 1ère épave contenait de nombreux objets de fer et de

bronze, des débris d'amphores, des débris de céramiques

sigilée et quelques centaines de lampes à huile.

La 1ère épave contenait de nombreux objets de fer et de

bronze, des débris d'amphores, des débris de céramiques

sigilée et quelques centaines de lampes à huile.

Un dauphin en bronze est visible au Musée de Narbonne ainsi qu'un

serpent enroulé et un oiseau en bronze. L'épave serait datée

du début du Vème siècle de notre ère et provenant

d'afrique.

![]() La 2ème

épave présente de nombreux débris de coque très

significatifs (bordée, varangue) des amphores sans doute produites

en Tarragonaise.

La 2ème

épave présente de nombreux débris de coque très

significatifs (bordée, varangue) des amphores sans doute produites

en Tarragonaise.

![]() La 3ème

épave comprend des objets de bronze, monnaies, fragments d'amphores,

un vase zoomorphique, quelques lampes et des fragments de sigilées

arétine et de Gaule méridionale.

La 3ème

épave comprend des objets de bronze, monnaies, fragments d'amphores,

un vase zoomorphique, quelques lampes et des fragments de sigilées

arétine et de Gaule méridionale.

![]() Une 4ème

épave a été identifiée et fouillé partiellement

par le GRASG, elle a été rapidement recouverte par les sables

de la berge.

Une 4ème

épave a été identifiée et fouillé partiellement

par le GRASG, elle a été rapidement recouverte par les sables

de la berge.

![]() Le site du Bouis à proximité de Tintaine.

Le site du Bouis à proximité de Tintaine.

![]() Moins bien abrité que ce dernier, il a pu aussi servir à

une activité portuaire et de refuge, de nombreux mobiliers en témoignent.

Moins bien abrité que ce dernier, il a pu aussi servir à

une activité portuaire et de refuge, de nombreux mobiliers en témoignent.

![]() Conclusion.

Conclusion.

![]() Seule une prospection accompagnée éventuellement de fouilles,

avec des moyens techniques modernes appropriés, permettrait

de confirmer l'importance de ce patrimoine seulement " pressenti

" à ce jour.

Seule une prospection accompagnée éventuellement de fouilles,

avec des moyens techniques modernes appropriés, permettrait

de confirmer l'importance de ce patrimoine seulement " pressenti

" à ce jour.

![]() Le barrage romain du Rec de la Goutine.

Le barrage romain du Rec de la Goutine.

![]() Situé dans la Clape, les restes de ce barrage sont visibles dans

les gorges de la Goutine. Une analyse des mortiers prélèvés

sur le site confirme que les restes de cet ouvrage sont effectivement

très anciens (mortier identique aux mortiers datés du Ier

siècle avant notre ère au II ième siècle de

notre ère).

Situé dans la Clape, les restes de ce barrage sont visibles dans

les gorges de la Goutine. Une analyse des mortiers prélèvés

sur le site confirme que les restes de cet ouvrage sont effectivement

très anciens (mortier identique aux mortiers datés du Ier

siècle avant notre ère au II ième siècle de

notre ère).

![]() Cette

retenue d'eau qui pouvait être importante et dominante par rapport

à la vallée (Bouis - Tintaine) était alimentée

par la source du Rec d'Argent, son utilisation à cette époque

permettait de satisfaire les besoins agricoles ou domestiques des habitants

en contre bas.

Cette

retenue d'eau qui pouvait être importante et dominante par rapport

à la vallée (Bouis - Tintaine) était alimentée

par la source du Rec d'Argent, son utilisation à cette époque

permettait de satisfaire les besoins agricoles ou domestiques des habitants

en contre bas.

![]() La grotte du lieu dit les Caunes (grotte las Caunos)

La grotte du lieu dit les Caunes (grotte las Caunos)

![]() Explorée par le Docteur Mainy et Monsieur Guiraud, les fouilles

réalisées par J. Guilaure ont permis de livrer du mobilier

d'époque tardive dont des monnaies et un camée daté

du II ième siècle représentant, de profil, Minerve

casquée. Actuellement visible au Musée de Narbonne.

Explorée par le Docteur Mainy et Monsieur Guiraud, les fouilles

réalisées par J. Guilaure ont permis de livrer du mobilier

d'époque tardive dont des monnaies et un camée daté

du II ième siècle représentant, de profil, Minerve

casquée. Actuellement visible au Musée de Narbonne.

![]() Le Domaine de Saint Obre

Le Domaine de Saint Obre

![]() Présence d'un bassin de source antique et d'une adduction d'eau

en éléments de céramique.

Présence d'un bassin de source antique et d'une adduction d'eau

en éléments de céramique.

![]() Le Domaine de Foncaude (font - caude)

Le Domaine de Foncaude (font - caude)

![]() Présence dans les vignes au pied de la colline de nombreux débris

de céramiques diverses, de tuiles romaines attestant la présence

d'un habitat antique.

Présence dans les vignes au pied de la colline de nombreux débris

de céramiques diverses, de tuiles romaines attestant la présence

d'un habitat antique.

![]() Bibliographie et sources

Bibliographie et sources

![]() (1) G.0 Denizot. "le rivage de Provence et Languedoc aux temps ligures

dans Rev. et Lig. XXV - 1959"

(1) G.0 Denizot. "le rivage de Provence et Languedoc aux temps ligures

dans Rev. et Lig. XXV - 1959"

![]() (2) Polybe

( XXXIV . 10 . 6 . 7 )

(2) Polybe

( XXXIV . 10 . 6 . 7 )

![]() Les épaves

de Gruissan - Yves Solier - archéo-nautica 1981 - N°3

Les épaves

de Gruissan - Yves Solier - archéo-nautica 1981 - N°3

![]() Observations

et hypothèses sur les épaves antiques de Gruissan

Observations

et hypothèses sur les épaves antiques de Gruissan

René Cairou (Bulletin de la commission archéologique de

Narbonne 1974)

![]() Etude

historique sur Gruissan - Jean Pauc - Julien Yché.

Etude

historique sur Gruissan - Jean Pauc - Julien Yché.

![]() Etudes

et observations - dossiers GRASG.

Etudes

et observations - dossiers GRASG.

J. M et F. G